胆膵:当院の特徴

肝胆膵チームでは、主に肝臓、胆道、膵臓、十二指腸、脾臓の治療を担当しています。現在6人チームで構成されており、肝胆膵高度技能専門医が在籍し、日本肝胆膵外科学会高度技能医修練施設Aの認定を取得しております。消化器内科、放射線科、検査部の先生方と定期的にカンファレンスを開き、一人一人の患者さんにとってベストな治療を追及しています。

胆道がん、膵臓がんは、消化器領域では最も悪性度の高い腫瘍のひとつです。手術、抗がん剤治療、放射線療法などの様々な治療を組み合わせる集学的治療を行うことが、患者さんの生存率を向上させることにつながります。そのため、進行癌に対する術前化学(放射線)療法、門脈塞栓術、術後補助化学療法などにも積極的に取り組み、治療成績の向上に努めています。多施設共同研究、臨床研究にも取り組んでいます。

近年ではロボット支援手術や腹腔鏡手術など、患者さんへの負担が少なく回復が早い、低侵襲手術を積極的に行っています。対象となる病気・腫瘍の種類や場所、進行具合によって、低侵襲手術が適している場合と、開腹手術が適している場合があります。気になるときはいつでもご相談ください。肝胆膵外来は主に月曜日と水曜日に行なっています。

胆膵領域の手術

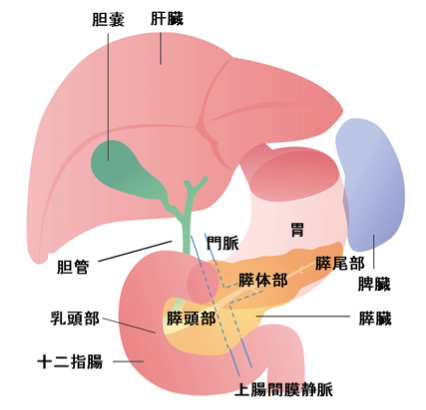

膵臓に対する手術は大きく分けて、膵頭十二指腸切除と膵体尾部切除があります。膵臓自体が体の深部に位置し、周囲臓器と密接に関わって存在しているため、手術はやや複雑になります。特に膵頭十二指腸切除は、膵臓周囲の臓器(十二指腸、胆管、胆嚢など)を一緒にとる必要があり、また再建(小腸と、膵臓、胆管、胃もしくは十二指腸をそれぞれつなぎ直す)を伴う大掛かりな手術となります。

胆嚢の手術では、胆嚢結石や急性・慢性胆嚢炎などの良性疾患の場合は胆嚢のみを摘出しますが、胆嚢がんに対しては肝切除を必要とするもの、胆管切除を必要とするもの、胆嚢のみの摘除でよいものなど、様々な術式が考えられます。胆管がんでは膵頭十二指腸切除術、肝外胆管切除、肝切除、そしてそれらを組み合わせた術式が行われます。当科では、がんの発生部位や進行具合を適切に判断し、それぞれの患者さんに適した手術を行っています。そのためにも、内科や放射線科など他領域・他職種の先生方と密に連携をとり、最善の治療を提供する体制を構築しています。 また、胆道がんの危険因子である先天性胆道拡張症、膵・胆管合流異常の病態や治療に関しては本邦のオピニオンリーダー的存在になっており、合併症の少ない根治的な治療を施行しています。近年は腹腔鏡手術を導入し、整容性にも務めています。

膵神経内分泌腫瘍や、膵管内乳頭粘液産生腫瘍などの低悪性度疾患に対しては低侵襲を心がけ、ロボット支援下(腹腔鏡下)膵切除術も施行しています。膵臓がんの適応症例にも腹腔鏡下手術を積極的に行っており、早期退院、早期社会復帰を目指しています。 当科では、日本肝胆膵外科学会認定高度技能指導医のもと安全かつ根治性の高い手術を目指しています。一般的な術後の入院期間は膵頭十二指腸切除の場合2週間程度、膵体尾部切除術の場合10日程度です。

低侵襲手術への取り組み

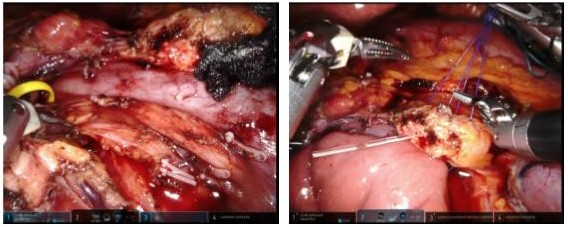

胆膵領域の手術は一般的に複雑で合併症が起こりやすいことから、従来開腹手術で行われてきました。しかし、手術法や器具の改善、トレーニングシステムの構築などの成果により、この領域に対しても安全かつ根治性の高い手術が行われるようになってきました。低侵襲膵臓手術(minimally invasive pancreatic surgery; MIPSといいます)は、患者さんへの体の負担が小さく術後の回復が早く、特にロボット支援下手術では精緻な手技が可能という大きなメリットがあります。一方、安全性の担保のため、関連学会や関係機関によって厳しい条件が設定されています。当院はそれらの条件を満たしており、ロボット支援下手術や腹腔鏡手術などの低侵襲膵臓手術を安全に導入・実施しています。

膵体尾部切除に関しては、良性疾患や低悪制度手術に加え、膵がんの症例にも適応を拡大し、基本的にはロボット支援下手術を行っています。臓器温存の点から、疾患によっては脾温存膵体尾部切除術も積極的に行っています。

膵頭十二指腸切除に関しては、2023年7月から腹腔鏡手術を、2024年3月にロボット支援下手術を導入しました。現在は低侵襲膵頭十二指腸切除は全てロボット支援下手術へ移行し、膵癌など悪性腫瘍に対しても適応を拡大して取り組んでいます。腫瘍の場所や進行具合によって、ロボット支援下手術が適している症例と、開腹手術が適している症例がありますので、気になるときはいつでもご相談ください。なお、これらの低侵襲手術は全て保険診療で行なっています。

膵臓

膵臓は胃の裏側にある長さ15~20cmほどの細長い臓器です。膵臓の機能は主に2つあります。1つは外分泌機能といい、膵液をつくり十二指腸に流します。この液により炭水化物、たんぱく質、脂質は分解されます。もう1つはホルモンを産生する内分泌機能といい、インスリンやグルカゴンといった血糖を調節するホルモンが代表的なものです。ここに腫瘍が発生しても症状が出るまでには時間がかかります。早期発見、早期治療に向けて日々取り組んでいます。

膵臓がんに関しては、手術を行う前に抗がん剤治療を行うことで生存率が向上するというデータのもと、消化器内科と共同で、術前化学療法を行っています。過不足のない膵切除とリンパ節郭清を行い、必要に応じ、血管合併切除を積極的に施行することにより切除率の向上を得ています。術後の合併症率も低く、速やかに補助化学療法を導入することが可能となっています。

膵癌

膵臓に発生する腫瘍はいくつも存在しますが、その代表は膵管癌です。癌の発生部位によって、膵頭十二指腸切除(膵頭部、胆管、胆嚢、十二指腸を切除)、膵体尾部切除(膵体尾部、脾臓を切除)、場合によっては膵全摘が選択され、周囲のリンパ節も一緒に切除します(リンパ節郭清)。門脈など血管浸潤症例に対しての門脈合併切除再建、動脈浸潤症例(図1)への術前化学(放射線)療法(NAC, NACRT)の導入などにより、より高い根治性を目指しています。また、膵癌に対しても、ロボット支援下手術を行っています。術後補助化学療法や再発した患者さんへの化学療法にも取り組んでいます。そのほとんどが外来通院で可能であり、患者さんへの負担や日常生活の維持に配慮しています。

膵嚢胞性腫瘍

画像診断の進歩や健診率の向上により、患者さんが増えています。診療ガイドラインを参考に手術適応を検討します。疾患や部位によっては低侵襲手術の良い適応になります。当院でも根治性と安全性に配慮しつつ、低侵襲手術に積極的に取り組んでいます。

膵神経内分泌腫瘍

この疾患も近年発見率が向上しています。部位や進行度によって、術式選択を行っています。低侵襲手術の良い適応となるものも多く存在します。

胆道

胆道とは、肝臓で作られた胆汁が十二指腸に至るまでの通り道を指します。胆汁が流れる通路である胆管、 その途中で胆汁を一時的に貯留しておく袋である胆嚢、十二指腸への出口である十二指腸乳頭部に分けられます。

胆管癌、十二指腸乳頭部癌

胆管や十二指腸乳頭部に癌が発生すると、黄疸になります。目が黄色くなったり、皮膚が黄褐色になったりします。白色便や褐色尿に気が付いて病院に来られる方もいます。 根治が最も望める治療は手術です。部位によって手術は異なりますが、遠位胆管癌や十二指腸乳頭部癌に対する主な手術術式は膵頭十二指腸切除です。周囲のリンパ節への転移例も多く、積極的にリンパ節郭清も行っています。ステージ(病期)によっては術後補助化学療法を行っています。また、低侵襲手術の適応となる場合もあります。

胆嚢癌

早期であれば胆嚢を摘出するだけで根治する可能性が高く、腹腔鏡手術も行っています。進行した場合には、肝臓の一部や胆管を合併切除する場合もあります。また、ポリープなどの良性疾患との鑑別が困難な場合もあり、内科と連携して詳細に検討しています。

膵・胆管合流異常、先天性胆道拡張症

膵・胆管合流異常とは膵管と胆管が十二指腸壁外で合流する先天性の形成異常です。膵液と胆汁の相互逆流により胆道や膵臓にさまざまな難治性の病態を引き起こすことがあります。また、胆嚢癌などの癌を引き起こすことが知られており、手術の適応となります。大人になってから健診などで偶然発見されることもあります。先天性胆道拡張症とは胆管のさまざまな部位に胆管の拡張を呈する先天性の形成異常です。膵・胆管合流異常を合併します。形態により、(腹腔鏡下)胆嚢摘出術、肝外胆管切除術などの手術が行われます。肝外胆管切除術に対する腹腔鏡手術も取り組んでいます。